借贷商评(七)|利息能否预先从本金中扣除?

民间借贷客观上拓宽了中小企业的融资渠道,一定程度上解决了部分社会融资需求,增强了经济运行的自我调整和适应能力,促进了多层次信贷市场的形成和发展。但民间借贷也存在着交易隐蔽、风险难以监控等特点。

民间借贷司法实践中,本金数额的争议一直是审判实践的难点之一,而当事人预先在本金中扣除利息的做法,又是导致本金数额认定存在争议的重要原因。

我国法律对于预先扣除利息的行为是禁止的。《民法典》第670条规定:“借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的,应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。”该条规定主要包括三个方面:第一方面是态度明确,利息不得预先在本金中扣除;第二方面是在预先扣除利息的情形下,借款本金数额并非借条或借款合同中所记载的数额,而是实际借款数额;第三方面是借款人应当支付利息,但应按照实际收到的的借款数额为基数进行计算。

《新民间借贷司法解释》第26条以《民法典》第670条为依据,结合司法实践,作出了更为细化的规定,主要解决两个问题:一是借条、收据、欠款等债权凭证登记借款金额的认定问题;二是明确利息不得预先在本金中扣除,预先扣除利息情况下,按照实际借款数额返还借款并支付利息。

一、债权凭证上载明的借款金额,一般应认定为本金

在民间借贷关系中,借条、收据、欠条等债权凭证,是认定本金数额的初步证据。

根据《新民间借贷司法解释》第26条的规定,对于借条、收据、欠条等债权凭证,人民法院在审理案件中应当认可其初步证据效力,即如果债权凭证上直接记载本金数额,或者只记载借款数额但没有表明是本金还是利息的,在能够认定借贷关系和借贷行为实际发生这两个基本事实的基础上,一般应将所记载的数额认定为本金数额。

应当注意的是,按照债权凭证记载借款金额认定本金数额是一般原则,在涉及具体案件时,不宜“一刀切”,需要根据个案情况,根据举证证明标准对于法律事实进行判断。

比如,原告所持债权凭证为借据,记载被告拟向原告借10万元,原告于三日后交付。但经过事实查明,原告仅向被告支付了9万元,那么借款本金数额应当认定为9万元而非借据上记载的10万元。

二、利息不得预先在本金中扣除,预先扣除利息情况下,借款方仅需按照实际借款数额返还借款并支付利息。

(一)预先扣除的理解

利息预先在本金中扣除,是指出借人向借款人出借款项的所有权时,转让数额低于合同约定,将借款人将来应当支付的利息部分预先扣掉。

从表面上,预先扣除所借本金的应付利息,其利息金额没有发生实际变化,并且在返还借款时不再支付利息,但是由于利息对于本金来说,是按约定利率计算的孳息,应当是借款人完全支配和使用借款本金所承担的成本,是出借人使用该借款本金所创造经济效益的一部分转移给出借人。

如果事先从本金中扣除利息,那么借款人并没有完全支配和使用借款本金,其创造经济效益的资金条件将受到明显制约,这对于借款人来说是不公平的。

(二) “预先扣除”的具体做法

将借款利息预先从本金中扣除的做法,既表现在金融机构借款合同中,也表现在非金融机构法人、非法人组织和自然人相互之间的民间借贷合同中。借款合同中,出借人在向借款人提供贷款时,按照贷款利率计算的利息事先在提供的贷款本金中加以扣除,这种做法比较常见。除此之外,现实中,出借人在贷款发放次日即收取借款人相应利息或扣除相应本金也屡见不鲜。

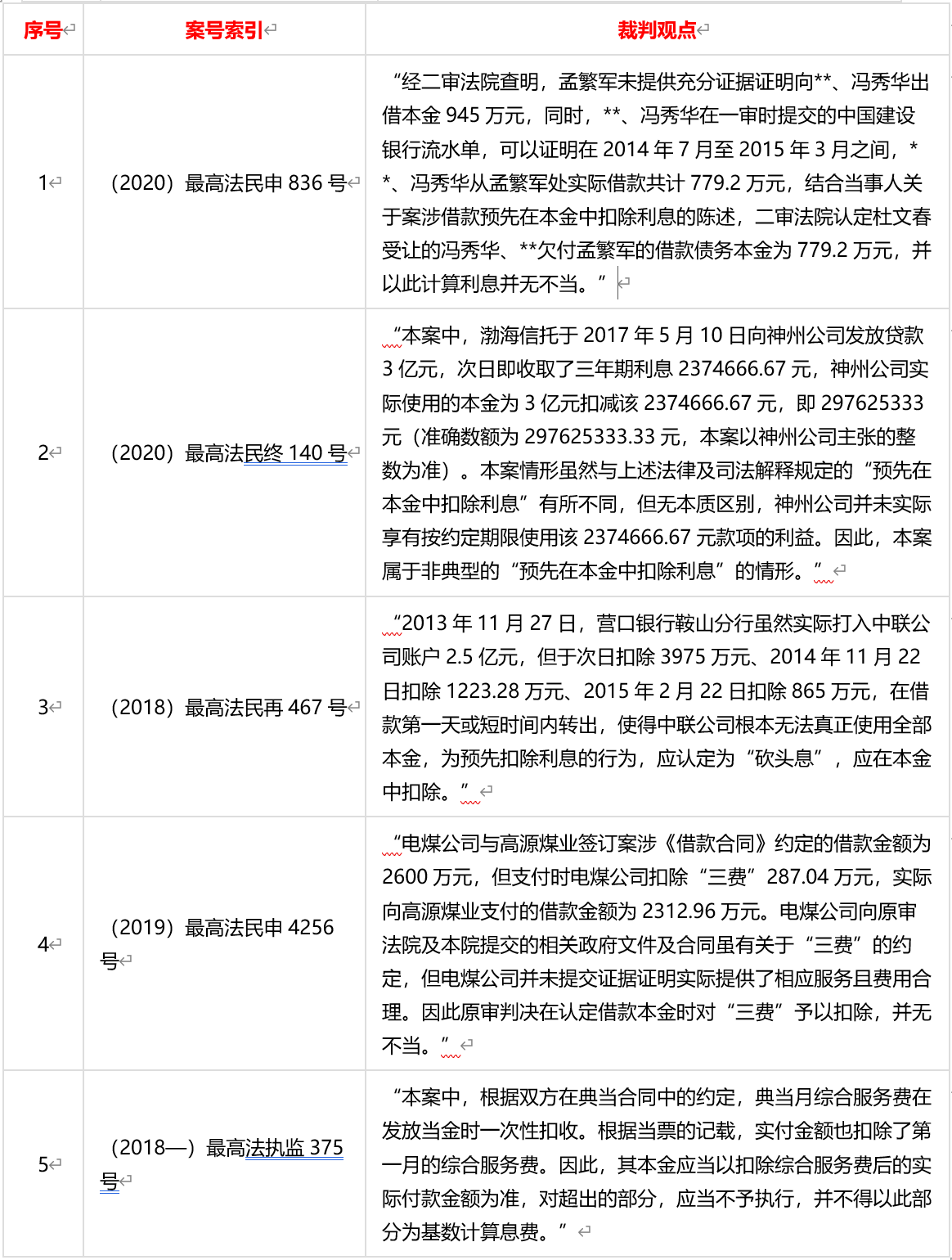

另外,出借人在借贷过程中收取融资顾问费、财务费、评估费等费用,超出合理费用的范围也时有发生。笔者通过检索近五年来最高人民及法院关于民间借贷纠纷中本金确认相关案件,对“预先扣除”利息的相关案例进行了梳理,常见的“预先扣除”利息的做法如下:

此外,有必要说明的是,下述情形属于借款方支配、控制其所借款项的行为,不违反法律规定,无法认定为系出借方“预先扣除”利息。具体情形如下:

(三)预先在本金中扣除利息的,以实际出借人金额认定本金并依此偿还利息

如果出借人事先在借款本金中扣除利息的,民间借贷合同并不因此导致整体无效,而是应按照借款人实际使用的资金金额来确定借款本金,并于此计算利息。相关裁判观点如下:

附:参考法律

《民法典》第六百七十条:借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的,应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条:

借据、收据、欠条等债权凭证载明的借款金额,一般认定为本金。预先在本金中扣除利息的,人民法院应当将实际出借的金额认定为本金。