借贷商评(五)|民间借贷之中的保证人是如何认定的?

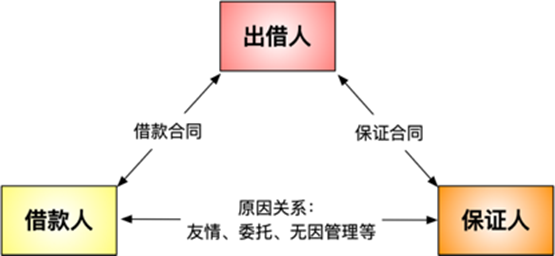

如今,民间借贷可以说是最常见的法律关系之一,相关纠纷层出不穷,尽管这些纠纷大多发生在出借人与借款人之间,但实务中,也不乏第三人“被牵连”的现象,“莫名其妙”的卷入官司,只怕难免一头雾水——不是我借的钱,凭什么我来还?当事人之所以有这样的疑问,其实是因为没有察觉到自己已经被当作了借款合同的保证人,而保证人便意味着——随时准备替人还债。

那么,在什么情况下,会有可能被认定为保证人呢?作为保证合同的当事人,保证人的认定与保证合同息息相关,因此要说清楚这个问题,还是要从保证合同谈起。

一、书面形式的保证合同

依据《民法典》第685条之规定,保证合同并非诺成即可,而是典型的要式契约,也就是说,保证合同的订立,应当采用书面形式,否则空口无凭,保证合同不能成立,保证人也无从认定。

不过应当注意的是,保证合同虽然要求书面形式,但具体应用却并不拘泥,以下三种类型,都为法律所认可:

1、单独订立的保证合同;

2、主债权债务合同之中的保证条款;

3、第三人单方以书面形式向债权人作出保证,债权人接受且未提出异议的。

二、第三人在借款合同上签名、盖章的法律意义

尽管《民法典》对保证合同的形式作出了明确要求,可是在实践中,当事人的操作往往并不规范,最典型的便是在他人的借款合同甚至借据、收据、欠条上签名、盖章的行为,那么是否足以据此识别保证合同的成立,进而认定保证人,也就成为了一个十分迫切的问题。

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第20条对此作出了回应,具体而言,需要分情况讨论:

1、在他人的借款合同甚至借据、收据、欠条上签名、盖章的行为,其实并不罕见,但却不一定是基于何种身份,既可能是见证人,也可能是中间人,总之未必就是保证人。因此,依据司法解释之规定,在仅有签名或盖章的情况下,不足以认定保证人身份。

2、但是,签名或盖章,且表明保证人身份的,应当承担保证责任。这是因为,从民间借贷的实践上看,保证人这一法律术语如今已是一种常识,其意义为人们所熟知。此时有争议的是,未使用“保证人”这一法律术语,而是选择了“保人”、“担保人”等其他表述的情况,此时能否将第三人认定为保证人?此类情况通常无法一概而论,而是须要结合交易习惯进行解释,然后才能给出答案。

3、此外,签名或盖章,未表明保证人身份的,可以结合其他证据判断其是否为保证人。所谓其他证据,既包括合同内的证据,如借款合同之中的其他条款,也包括合同外的证据,如交易习惯以及来往函件等过程性证据,究其本质,其实在于能否证明第三人签名或盖章具有承担保证责任的效果意思。

三、保证合同不成立的法律效果

最后需要说明的是,保证合同不成立,第三人不会被认定为保证人,也就不必承担相应的保证责任,但是,不承担保证责任并不意味着不承担任何责任,如果其对保证合同的不成立有所过失,那么依据《民法典》第157条之规定,其仍有承担缔约过失责任、赔偿信赖利益损失之风险。

总之,《民法典》以明文将保证合同规定为要式合同,司法解释也不厌其烦的对保证条款的认定进行说明,都是为了提醒与警示我们:保证合同责任重大,签名、盖章尤需谨慎,请务必三思而后行。

附:参考法律

《民法典》第六百八十一条:

保证合同是为保障债权的实现,保证人和债权人约定,当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时,保证人履行债务或者承担责任的合同。

《民法典》第六百八十五条:

保证合同可以是单独订立的书面合同,也可以是主债权债务合同中的保证条款。

第三人单方以书面形式向债权人作出保证,债权人接收且未提出异议的,保证合同成立。

《民法典》第一百五十七条:

民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。法律另有规定的,依照其规定。

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十条:

他人在借据、收据、欠条等债权凭证或者借款合同上签名或者盖章,但是未表明其保证人身份或者承担保证责任,或者通过其他事实不能推定其为保证人,出借人请求其承担保证责任的,人民法院不予支持。